Die Sopranistin Sarah Maria Sun über ihren Part in “Kein Licht.”

Die Sänger in Philippe Manourys Musik zu „Kein Licht.“ spielen eine zentrale Rolle – wenn sie auch keine charakterlichen Figuren verkörpern oder gar das Zentrum einer Handlung sind. Zwei Gespräche mit der Sopranistin Sarah Maria Sun – eines am Tag nach der ersten Probe, und eins drei Wochen später.

Foto: Opéra Comique / Fabrice Labit

In weißen Laboranzügen kommen vier Gestalten von hinten langsam auf die Bühne. Sie gehen auf den Zuschauer zu, formieren sich zu einem Halbkreis. In ihren Händen halten sie mannshohe Plastikrohre, die seltsam gelblich leuchten, sie beginnen zu singen, fugato: „Ist da jemand? Haben Sie etwas gefunden? Ist es das, was Sie gefunden haben?“, ihre Texte führen weiter, überschneiden sich, vermischen sich mit gesprochenem Text – bis die Musik plötzlich verstummt und das Licht ausgeht. Man sieht nur noch die leuchtend-gelben Plastikrohre. Der Regisseur bricht ab.

Soweit der Stand einer Szene drei Wochen nach Probenbeginn. Einen Tag, nachdem die Proben begonnen haben, wusste Sarah Maria Sun, hoher Sopran, jedoch noch gar nicht, was sie bei der Produktion erwartet. Zwar ist sie spezialisiert auf Neue Musik und kennt die direkte Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Komponisten, auch die mit Philippe Manoury durch das Festival Musica im Jahr 2016 in Strasbourg, doch dürfte diese Produktion schon im Vorhinein für alle Beteiligten etwas Ungewohntes mit sich gebracht haben. „Ich versuche eigentlich, gar keine Vorstellung und Erwartung zu haben“, sagt sie Anfang Juli, „das habe ich in den letzten Jahren versucht mir abzutrainieren. Ich bin dann viel offener und entspannter, wenn ich mich einfach meinen Instinkten hingeben kann und versuchen kann ihnen zu folgen.“

Keine Figur im klassischen Sinne

Sie reizt es, sagt sie, „immer neue Musiksprachen zu entdecken und selbst mit auszuknobeln“ und „in die Köpfe von lebenden Komponisten reinzugucken, auch im Gespräch mit ihnen“, „etwas zu interpretieren, was noch nicht achthunderttausendmal aufgeführt worden ist“. Als Sängerin in Manourys Komposition verkörpert sie keine Figur im klassischen Sinne, sondern „handelt die Themen mit ab“, wie sie sagt, und könne darüber hinaus „die Arien und so weiter einbauen, wie wir das an dem Abend für richtig befinden“. In der Probe werden sie und die anderen Sänger von Regisseur Nicolas Stemann choreografiert, ansatzweise jedenfalls, und „ich versuche natürlich, ihm und Philippe Manoury etwas anzubieten, was sie dann nehmen oder verwerfen können.“

Drei Wochen später kriecht sie bei der Probe auf allen vieren über den Boden und jault und bellt und kläfft, webt diese Klänge in ihre Gesangsstimme ein, wechselt zwischen Hundewinseln und notierter Melodie. Philippe Manoury sitzt am Rand der Probenbühne, den Zeigefinder am Kinn. Er deutet mit dem Kopf auf sie, nickt, sagt in Richtung des Regisseurs Nicolas Stemann: „Comme ça, comme ça“ – „Genau so.“

In diesem Quartett mit Hund Cheeky besingen die drei Sängerinnen einen echten Hund, der in ihrer Mitte auf einem Stuhl sitzt. Man merkt Sarah Maria Sun den Spaß an dieser extrovertierten Szene an: „Das ist ja das Geniale an meinem Beruf“, sagt sie später, „ich darf immer noch wie ein Kleinkind mit anderen verrückten Kleinkindern auf dem Boden herum kriechen und Hund spielen! Oder andere Sachen ausprobieren, herumtoben und Spaß haben.“ Dafür sei das Theater ja da, meint sie, denn „Menschen sind darin Menschen, in allen Lebenslagen, mit allen Schwächen und Stärken, und sie verwandeln sich in jede denkbare Kreatur.“

Foto: Opéra Comique / Fabrice Labit

“Langsam ein Überblick”

Etwa Mitte Juni hatten die Sänger ihre Partituren bekommen, „genug Zeit, um sich einigermaßen vorzubereiten“. Lyrische Linien singt Sarah Maria Sun eher weniger, und „um das zu üben, setze ich mich einfach hin mit meinen Noten und tippe mir auf meiner iPad-Tastatur die Töne ins Hirn, bis ich sie kann.“ Sie lacht. „Ich bin einfach ein fleißiges Mädchen.“ Später merkt man das: Drei Wochen nach dem ersten Interview kennt sie ihren Text scheinbar gut, wenn sie sich auch in jeder freien Minute hinsetzt und die Partitur wälzt: „Wir können’s noch nicht so richtig“, sagt sie – und vertieft sich in die Noten.

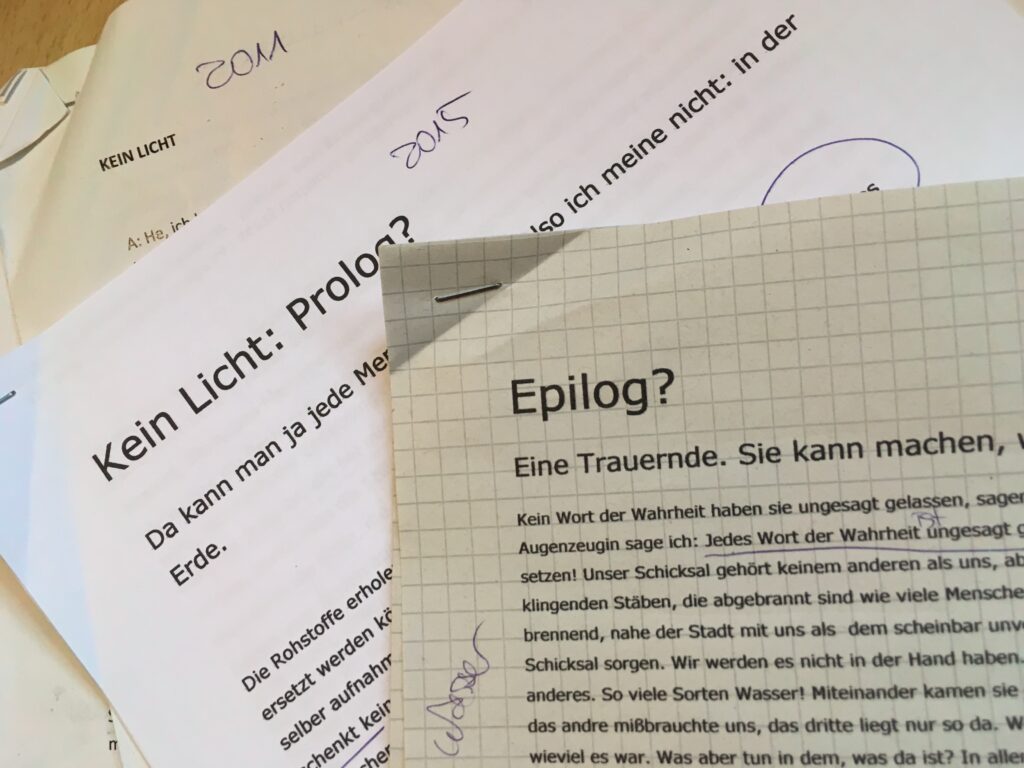

“Wilde” Kostüme bei “Kein Licht.”:

Mit der offenen Probenweise, so ihre Einschätzung, komme sie „super“ klar. „Es ist doch gut, dass man noch nicht weiß, wie das am Ende aussehen soll.“ Sonst würde man an der Perfektionierung jeder einzelnen Szene arbeiten, was für manche andere Stücke „wichtig und richtig“ sei, könne aber gleichzeitig „nicht mehr ausprobieren und wäre nicht mehr kreativ.“ Langsam habe sie einen Überblick, worum es in welcher Szene gehen könnte, sagt sie. Und auch, „wie wir mit Philippes Idee, Schauspieler und Sänger zu verknüpfen, umgehen können“. Doch auch hier schiebt sie nach: „Aber vielleicht wird auch alles nochmal ganz anders.“

Die Schwierigkeiten ihres Gesangsparts liegen vor allem in der extremen Höhe, „das ist schon wahnsinnig hoch zum Teil“, sagt sie. „Ich muss die ganze Zeit schon ziemlich zwitschern. Mein höchster Ton ist ein Es oder so, das ist zwar im Rahmen, aber doch anstrengend, wenn die Tessitur insgesamt so hoch ist – und dann auch noch sehr textlastig.“ Ein Stück in Manourys Komposition, auf das Sarah Maria Sun sich bezieht, heißt „Schnatteroratorium“: „Da kann man sich schon so ungefähr vorstellen, wie das klingt.“

Darin gehe es unter anderem um Donald Trump, darum, wie „die Medien diesen König, wie Elfriede Jelinek ihn in ihrem Text nennt, aufgebaut haben, und wie er die Medien für sich benutzt hat.“ Die Sänger „schnattern dabei so vor sich hin und verwenden ganz viele Zitate, die jelinek’sch verändert werden. Groß, Endlich wieder groß, Fantastisch, Fantastic.“

Probenpause. Hund Cheeky muss etwas trinken. Die Darsteller zerstreuen sich in unterschiedliche Richtungen, das Licht wird heller, Manoury und Nicolas Stemann stehen beieinander, sprechen über eine bestimmte Stelle in der Partitur. Kurz liegt Entspannung in der Luft. Die Produktion sei eine „neue Form“ der Oper, sagt Manoury später in einem anderen Gespräch über „Kein Licht.“. Sarah Maria Sun schließt sich dem an: „Na klar gibt es ganz originäre, neue Vorgänge und Klänge und Momente, das Stück entsteht ja gerade erst. Ich finde aber die Idee, Schauspiel und Oper zu verweben, kann in diesem Fall richtig gut gelingen.“