Dunkelheit. Jeder kennt das Klischee: Dunkelheit ist unheimlich, bedrohlich, manchmal beklemmend. Licht hingegen steht für Hoffnung und Geborgenheit. Dass beide Sphären weit über diese symbolhaften Stereotypen hinausgehen können, zeigte Alexander Schubert mit seinem Werk „Codec Error“.

Als ich den Aufführungsort „Donaueschinger Realschulsporthalle“ lese, denke ich an alte Backsteinwände, Klettergerüste und Basketballkörbe. Vor Ort angekommen bietet sich mir ein anderes Bild: Ich schaue in einen weiten Raum, dessen Wände großflächig mit schwarzem Stoff abgehangen sind. Der Raum wirkt viel bedrohlicher und kleiner als er tatsächlich ist, da die Wände einen Großteil des sowieso schon dürftig vorhandenen Lichts schlucken.

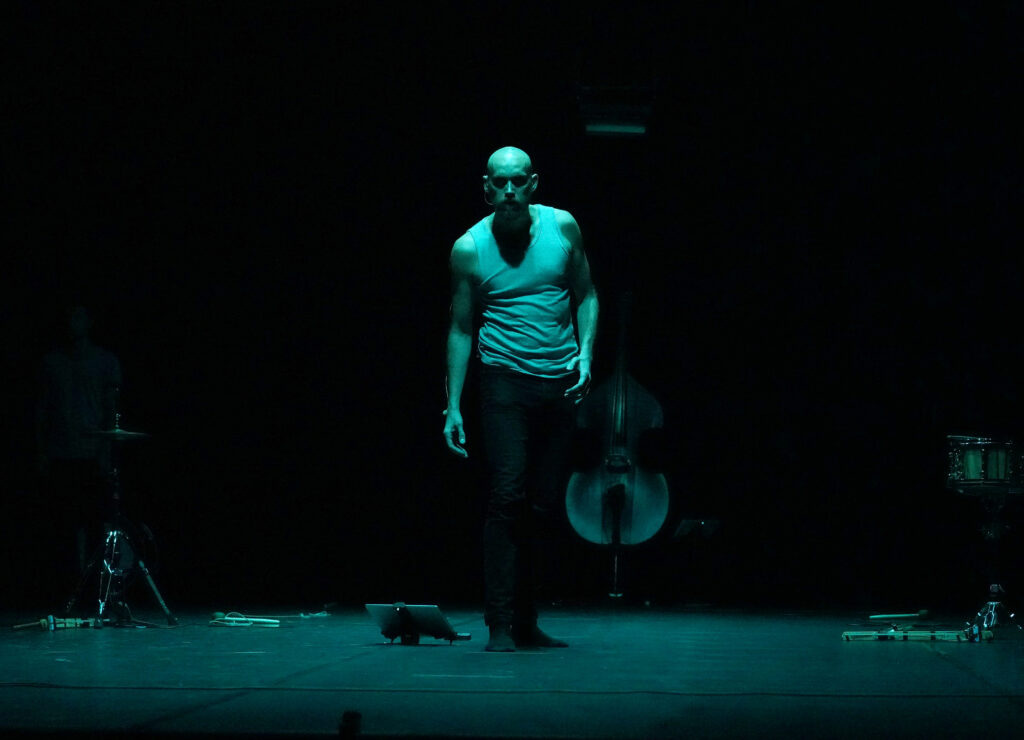

Plötzlich geht das Licht aus und ich sitze im Dunkeln. Einen ewig langen Augenblick bleibt es dunkel. Dann: Bääm! Wie aus dem Nichts, ein lauter Knall und grelle Blitze. Ich sitze verschreckt und perplex auf meinem Platz. Auf der Bühne steht ein Musiker, etwa 1,80 groß, Glatze, Spitzbart. Er ist dürftig gekleidet mit einem alten Unterhemd und einer Jogginghose. Begleitet vom Ticken einer imaginären Uhr wird er von türkisfarbenem Stroboskoplicht angestrahlt und dreht sich flackernd um die eigene Achse. Das Ticken der Uhr nistet sich in meinem Kopf ein und man steigert sich unwillkürlich in diese Szene hinein. Ich sehne mich bereits zurück nach der Ruhe der Dunkelheit, die zuvor herrschte. Doch es gibt keine Verschnaufpause. Kurz darauf flackern zwei weitere Musiker im Strobo-Licht auf. Immer gefolgt von kurzen Momenten der Dunkelheit. Sobald das Licht wieder aufflackert, ändern sie ihre Position, drehen sich im Kreis. Was im Dunkel geschieht bleibt verborgen. Es ist anstrengend zuzuschauen. Meine Augen brennen und die lauten technoartigen Sound-Gebilde bringen mich an meine körperlichen Grenzen: Ich schwitze.

Bewegungsabläufe stocken zunehmend, bis sie komplett versagen…

Die drei Musiker, die anhand ihrer Instrumente mittlerweile als Ensemble aus verstärktem Cello und zwei Schlagzeugern identifiziert werden können, werden zum Spielball der Lichteffekte und der Technik. Angestrahlt von blauem, grünem und rotem Stroboskoplicht wirken sie wie fremdgesteuerte Hologramme, die ihrem Willen und ihrer Selbst beraubt wurden. Durch das Hell-Dunkel-Spiel auf der Bühne sieht der Zuschauer immer nur Ausschnitte dessen, was wirklich geschieht. Die anfänglich nur minimalen Bewegungen der Künstler wachsen zu großen Gesten, die einander ergänzen. Kleine Prozesse wachsen wie in der digitalen Welt zu einem großen System zusammen. Doch das System hat Fehler. Die Bewegungsabläufe stocken zunehmend, bis sie komplett versagen. Da stehen sie, drei Musiker im flackernden Licht der Strobo-Leuchten. Immer wieder zucken sie, es knackt in den Boxen. Fast manisch verharren sie dort, können sich nicht wehren gegen die Klicks, Zuckungen und Ticks. Die Köpfe des Publikums flackern im Stroboskoplicht. Kleine schwarze Punkte. Ein Meer von Individuen, die der Macht der Technik hilflos ausgeliefert sind. Die belastende Atmosphäre wird durch die Musiker verstärkt. Es zischt und wummert im ganzen Raum. Grund dafür sind komische Instrumente, wie Rohre, die mit Gummibändern umspannt wurden sowie Holzstöcke und Seile.

Ohrenbetäubendes Soundgewitter

Im letzten Teil des Stücks verlagert Schubert die Handlung. Das türkise Stroboskoplicht vom Anfang wendet sich auf einmal ins Publikum, begleitet von grellen Blitzen links und rechts der Bühne und dem Verschlussgeräusch einer Kamerablende. Immer schneller flackert das Licht und immer lauter wird das Klicken der Kamera. Die Trommeln und das verstärkte Cello schaukeln sich hoch zu einem ohrenbetäubenden Sound-Gewitter. Es ist unerträglich laut. Dazu weiterhin flimmerndes Stroboskoplicht, das mich anstrahlt. Ich bin kein Epileptiker, bei der Show könnte man aber einer werden. Alles verstärkt sich gegenseitig: Licht, Sound, Körperreaktionen – bis plötzlich alles an die Wand fährt. Zurück bleibt ein hochfrequenter Ton. Ich habe schon Angst, einen Tinnitus zu haben. Um mich herum wieder Dunkelheit. Mich umgibt ein beklemmendes Gefühl der Beobachtung und der Auslieferung. Ich fühle mich unwillkürlich unwohl und ungewollt berührt aufgrund der Ereignisse, die sich gerade abgespielt haben.

Plötzlich tritt der glatzköpfige Cellist vom Anfang wieder ins Licht. Der ursprüngliche Lichtkegel, in den er am Anfang gezwungen wurde, ist verschwunden. Auch seine Mitmusiker sind jetzt zu sehen. Alle drei stehen in einem fahlen, grünen Licht, das nun erstmalig die ganze Bühne erfüllt. Sie beginnen mit den Fingern zu schnipsen. Plötzlich steigt eine bedrohlich-kalte Computerstimme in das Geschehen ein. Mit tiefer und verzerrter Stimme kündigt sie das Ende des Stücks an. Letztendlich siegt die Technik über den freien Willen der Musiker und des Publikums.